… prenons la route nationale 21 et gagnons les marges nord du département, pour atteindre ce point-étape de la voie de Vézelay, chemin important du mythique pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle, où l’on donnait aux pèlerins une coquille Saint-Jacques, d’où le nom de la commune de l’emblème qui lui est lié : La Coquille et rendons-nous place de la Mairie où le monument aux morts a été érigé.

Sur ce monument aux morts érigé par la commune à la mémoire de « ses enfants morts pour la France / 1914-1918 / 1939/1945 » a été apposée une plaque de marbre noir sur laquelle on peut lire :

« A nos victimes du fascisme : Dolet-Blanchou, mort à Dora-Buchenwald le 3 février 1944 ; Maloubier Alfred, mort à Dora-Buchenwald le 16 février 1945 ; Maloubier Joseph, disparu le 13 mai 1944. Souvenons-nous ».

Outre Jean Dolet Blanchou, figurent les noms des frères Maloubier.

Alfred Maloubier, né à Saint-Priest-les-Fougères le 14 avril 1896, exerçait la profession de boulanger à La Coquille. Engagé dans la Résistance FTP, dans le service de renseignement du sous-secteur Dordogne Nord, il contribuait, de par sa profession, à ravitailler le maquis. Il est interpellé le 24 septembre 1943, le même jour que les époux Blanchou.

Il suit le même itinéraire que Jean Dolet Blanchou résistant de la première heure, pionnier de la Résistance en Dordogne-Nord : internement à Compiègne, déportation à Buchenwald par le même convoi – Alfred y porte le matricule n°30673 – et transfert à Mittelbau-Dora.

« Les quinze premiers jours de quarantaine sont finis, note André Mouton (n°30568) dans son ouvrage Retour inespéré. J’ai revu Maloubier et Blanchou qui sont tous deux aux terrassements. Le temps est vraiment idéal pour ce travail : pluie, vent, froid… Tout va pour le mieux. L’hiver n’est pas loin et promet d’être rude ». et d’ajouter : « Vers la mi-janvier, la pluie arrive. Le temps se radoucit. Nous éteignons le feu. Un camarade m’apprend que Blanchou et Maloubier sont partis ; il ne sait pas dire où car personne n’est dans la confidence des transports […] Je rencontre un camarade que je connais depuis Compiègne et Buchenwald, rapporte André Mouton. Il est arrivé ici avant nous et il a la chance d’être encore vivant. Nous sommes heureux de nous revoir. Je lui demande des nouvelles de Blanchou et Maloubier. Il me répond que Maloubier travaille à l’extérieur mais que Blanchou est mort sur son châlit, le troisième jour après son arrivée. Il avait mal à une jambe et le manque de soins avait aggravé son état ».

Il semble qu’Alfred ait ensuite été transféré à Ellrich, Kommando de Buchenwald-Dora créé en mars 1944 et vers lequel, entre mai et septembre 1944, on évacue des milliers de détenus « pour travailler, selon le Livre-Mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de répression, sur des chantiers dépendants du Sonderstab Kammler, qu’il s’agisse du creusement de galeries souterraines ou de tous les travaux de génie civil en surface. »

Il est « décédé le 4 février 1945 », « à Mittelbau (Allemagne) » si l’on s’en réfère au Journal Officiel de la République Française en date du 29 septembre 1994, « à Ellrich (Allemagne) » selon le Livre-Mémorial des déportés de France et non pas « à Dora Buchenwald le 16 février 1945 » comme l’indique la plaque apposée sur le monument aux morts.

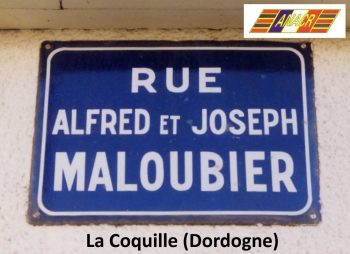

Son nom est inscrit sur le Mur des Noms de Compiègne, le Monument aux Morts de la Coquille commune où la municipalité de La Coquille a tenu à honorer la mémoire d’Alfred et Joseph Maloubier, en donnant leur nom à une rue du bourg.

Joseph Maloubier, né le 27 août 1899, à Saint-Priest-les-Fougères, exerçait la profession de tenancier de bar. Il est impliqué dans la Résistance au même titre que son frère aîné dont il partage les convictions et œuvre pour le passage à la Résistance de soldats géorgiens enrôlés de force dans la Wehrmacht.

Après l’attaque de l’Union soviétique en juillet 1941, les Allemands s’efforcent d’encourager la trahison dans les territoires envahis, principalement dans les régions occidentales et méridionales tombées provisoirement sous leur domination.

Ils offrent à des hommes plus ou moins désemparés et jusqu’ici enfermés dans des camps de prisonniers où la mortalité, du fait de la sous-alimentation, des épidémies, des sévices, est effrayante, de « combattre » à leurs côtés et d’être traités et nourris comme les soldats allemands. L’ampleur du réflexe de sauvegarde est tel qu’ils parviennent ainsi à constituer une « légion géorgienne ».

Les Allemands encadrent sévèrement ces troupes auxiliaires destinées à lutter contre les partisans opérant derrière leurs lignes. Engagés d’abord en Pologne, les membres du réseau patriotique constitué en leur sein parviennent à entretenir des rapports avec la Résistance polonaise, ce qui incite les Allemands à envoyer une partie de cette formation en France où les contacts avec la population seront, pensent-ils, plus difficiles.

C’est ainsi que le bataillon portant le n° 799, après un séjour préparatoire de 3 mois environ dans la Meuse et la Nièvre notamment, est installé fin septembre 1943, quartier Saint-Georges à Périgueux dans les bâtiments de l’ex-35ème d’artillerie.

Nombre de ces Géorgiens, devenus maquisards, participent aux côtés de leurs camarades FTP français ou de la MOI aux combats libérateurs précédant et suivant le débarquement, y compris sur le front de l’Atlantique. La plupart seront ensuite rassemblés en Corrèze, en vue de leur rapatriement ultérieur en URSS, après la victoire.

Victime d’une dénonciation, le 13 mai 1944, « Joseph Maloubier, note Guy Penaud, dans son Histoire de la Résistance en Périgord, est arrêté et brutalisé » par les forces du maintien de l’ordre, c’est-à-dire la Milice et probablement exécuté.

Son corps n’ayant jamais été retrouvé, il est, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de Nontron en date du 2 octobre 1946, déclaré « décédé le 13 mai 1944 ».